日本の税金は高い?

2012.01.01更新

「日本の税金は高い?それとも安い?」こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。

そこで今回は、所得税・個人住民税の負担について他の国と比較してみました。

給与所得者(会社員など)で家族構成が夫婦と子ども2人の場合、負担は次のようになります。

まず給与が500万円の場合、年間に負担する所得税・住民税は、日本が25万円、アメリカは46.3万円、イギリスが80.3万円になります。

次に給与が700万円の場合では、日本は53万円、アメリカが90万円、イギリスは148.1万円。

そして給与が1000万円の場合は、日本が123.9万円、アメリカは184万円、イギリスが268.1万円となります。

この数値から察すると、どの給与額でも日本の負担が一番小さいことがわかります。

また、給与500万円を見てみると、給与に対する税負担の割合が、日本は5%なのに対してイギリスは3倍以上の約16%もあります。

このことから、日本は所得が少ない人ほど税の負担が小さいとも言えます。

しかし、この他に社会保険料などの社会保障の負担分があります。

また逆に、さまざまな給付制度もあります。これらは各国でそれぞれ異なるため、一概に今回の数値だけで「日本の税金が安い高い」と判断することは難しそうですね。

(2011年7月現在の財務省データより/邦貨換算レート:1ドル=81円・1ポンド=132円)

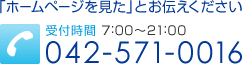

所得税の申告でお困りの方は国立の伯税務会計事務所へご相談下さい

そこで今回は、所得税・個人住民税の負担について他の国と比較してみました。

給与所得者(会社員など)で家族構成が夫婦と子ども2人の場合、負担は次のようになります。

まず給与が500万円の場合、年間に負担する所得税・住民税は、日本が25万円、アメリカは46.3万円、イギリスが80.3万円になります。

次に給与が700万円の場合では、日本は53万円、アメリカが90万円、イギリスは148.1万円。

そして給与が1000万円の場合は、日本が123.9万円、アメリカは184万円、イギリスが268.1万円となります。

この数値から察すると、どの給与額でも日本の負担が一番小さいことがわかります。

また、給与500万円を見てみると、給与に対する税負担の割合が、日本は5%なのに対してイギリスは3倍以上の約16%もあります。

このことから、日本は所得が少ない人ほど税の負担が小さいとも言えます。

しかし、この他に社会保険料などの社会保障の負担分があります。

また逆に、さまざまな給付制度もあります。これらは各国でそれぞれ異なるため、一概に今回の数値だけで「日本の税金が安い高い」と判断することは難しそうですね。

(2011年7月現在の財務省データより/邦貨換算レート:1ドル=81円・1ポンド=132円)

所得税の申告でお困りの方は国立の伯税務会計事務所へご相談下さい

投稿者: